【道中华】传世孤品“瓷母”是如何诞生的?

文艺皇帝与创新工匠的联袂

说起瓷器,中国人不会陌生。但在中国制瓷史上,有一件被称为“瓷母”的陶瓷珍品,却未必为公众所熟知。

这一件珍品,也是传世孤品,烧造工艺繁复至极,集高超的制瓷技艺于一身。瓷母的创作者不是别人,正是大名鼎鼎的清代皇帝乾隆。

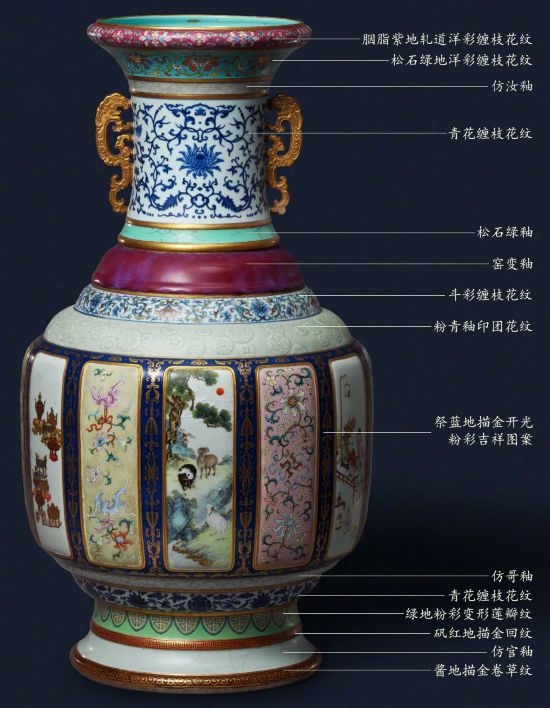

清乾隆・各种釉彩大瓶,将历代瓷器工艺集于一身,是乾隆灵感乍现和唐英技艺挑战所塑造的世界瓷艺巅峰。(图片来源:故宫博物院微博)

细数中国历代皇帝,能被称为“文艺皇帝”的,乾隆必居其一。

在阅尽天下珍宝后,乾隆开始思考如何留下自己的杰作。遍识天下名瓷的他突发奇想:能不能把全天下能找到的各种釉彩的瓷器,集中烧制在一件器物上,集大成于一身?

由谁来实现乾隆在瓷器上的灵感和创意呢?时任景德镇御窑厂一把手的唐英可谓不二人选。

雍正六年,在出任景德镇御窑厂协理官之前,47岁的唐英从未有过任何瓷务经历,纯属“赶鸭子上架”。因此,初到御窑厂的他“日唯诺于工匠之意,惴惴焉,惟辱命误公之是惧。”

为了不辱使命,唐英在景德镇整整三年闭门不出,坚持做到不应酬、不唱和、不访客、不出游的“四不”,同工匠、同吃饭、同劳作、同休息的“四同”,学技术、学瓷艺、学窑务、学管理的“四学”,以及会制胎、会彩画、会釉料、会窑火的“四会”。三年后,唐英“……可出其意旨唯诺夫工匠矣……往往得心应手。”

在乾隆求新、求异的督促下,唐英的创意不断涌现,研制出的釉色和器型多达70余种,与乾隆携手将中国的陶瓷工艺推向了高峰。

有仿宋代各大名窑瓷,仿商周青铜器瓷,仿动植物的仿生瓷,形态创新的盒瓶、双联瓶,化静为动的转心瓶、转颈瓶、交泰瓶,营造视觉景深的镂空瓶,多技艺交叉融合的各色瓷等。

其中之集大成者,即是清乾隆各种釉彩大瓶,也是今人所谓的“瓷母”。

清乾隆・珐琅彩缠枝莲纹双连瓶。瓶外通体以蓝紫两色为主体进行彩绘,左右两边由盖至足色彩相互交错,并使用轧道工艺,其上绘黄、白、绿、红等折枝花。外底署青花篆书“大清乾隆年制”六字单行款。此瓶设计精巧,造型秀美,在轧道色地上绘花卉图案,展现出了铜胎画珐琅之效果。(图片来源:故宫博物院)

清乾隆・粉彩像生瓷果品盘。盘中诸果品不但酷似实物,而且都具有吉祥含义,如螃蟹寓意“一甲”,即科举殿试第一;荔枝树有“经四百余年犹能结实者”之说,象征长寿;核桃、石榴是多子多福的象征;而枣、花生、瓜子等则寓意“早生贵子”。(图片来源:故宫博物院)

清・郎世宁《弘历观画图》轴(局部),展现出乾隆对古玩字画的热爱。(图片来源:故宫博物院)

器:瓷艺巅峰“巅”在何处?

素有“瓷母”之称的清乾隆各种釉彩大瓶,到底有多少种釉彩呢?

仔细数来,器身自上而下装饰的釉、彩达15种之多,囊括了从宋代到乾隆时期我国众多名窑的顶尖釉、彩工艺。

仅从釉来看,有仿哥釉的开片、仿钧窑的窑变釉、仿龙泉的粉青釉、仿官窑的青灰釉、仿汝窑的天青釉、仿定窑的酱釉(紫金釉)等宋代釉质,以及“康雍乾”时期创造的霁蓝釉、紫色釉、珊瑚红色釉、松石绿釉等,可以说是集诸窑口、诸时代的特色釉质共聚一器。

而从彩来看,主要有青花、粉彩、珐琅彩、金彩和斗彩等。青花使用从西亚进口的“苏麻离青”做颜料,在坯体上绘画花纹,施釉后经高温一次烧成。青花色泽浓艳苍翠莹润,花纹装饰清秀、典雅,是典型明宣德时期的风格。釉上珐琅彩属康熙首创,早期彩料从国外进口,雍正六年起,清宫造办处自炼珐琅彩料,色彩种类不断扩展。乾隆时,珐琅彩极为盛行,造型更加奇巧,纹饰尤为绚丽。

除上述釉、彩工艺外,“瓷母”还使用了多种装饰手法和纹样,可谓工艺繁复。如色地彩瓷、锦地、开光、轧道工艺等。

清乾隆・黄地珐琅彩开光婴戏纹瓶。开光是指在器物的显著部位以线条勾勒出圆形、方形、菱形、扇面形、云头形或花形等多种式样的栏框,框内绘各种图案,起到突出主题纹饰的作用。此法犹如古建筑上开窗见光,故名开光。(图片来源:故宫博物院)

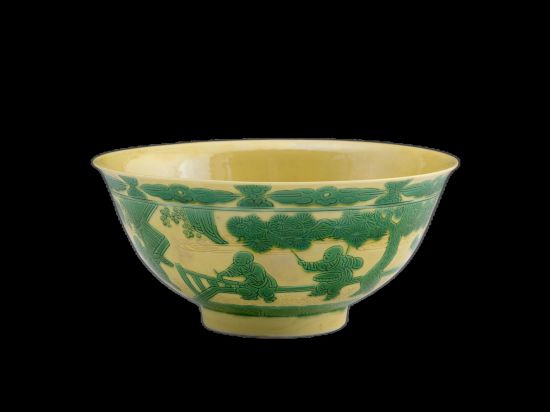

清同治・景德镇窑黄地绿釉婴戏图碗。色地彩瓷是以各种不同的颜色釉为地,再施一种彩为饰,各种色彩互相交错使用,形成“一地一彩”的瓷器,如黄地绿彩、绿地紫彩、绿地黄彩、红地黄彩、紫地绿彩等多种色地彩瓷。属低温彩釉,最早在明代永乐时期出现。(图片来源:上海博物馆)

清乾隆・景德镇窑粉彩锦地纹书式糊盒。锦地系采用织锦图案作为辅助纹饰,起地纹作用,称锦地纹。其上再饰花卉,习称锦地花,又称锦上添花,意含吉祥。(图片来源:上海博物馆)

清乾隆・珐琅彩缠枝莲纹双连瓶的轧道工艺。轧道工艺就是在器物局部或全身色地上刻划纤细的花纹,然后,再其上填绘各色图案;或在锦地开光内绘山水、花鸟、人物,书写御制诗篇等,故有“锦上添花”之意。(图片来源:故宫博物院)

将如此繁多的纹饰、工艺集于一器的制造难度有多大呢?

从专业角度来说,众多的纹样与不同的施釉、绘彩、控温相叠加,制造难度将呈几何级倍数增加。

制作者需要通盘考虑各种纹样的绘制、施釉顺序、入窑温度、入窑次数等。不仅要控制窑室温度变化,还要控制窑内烧成气氛,整个烧制过程需要工匠们高超的技艺、丰富的经验和时刻的认真,一丁点失误,都会前功尽弃。

很难想象,在没有精确的测温工具和工艺流程设计软件的当时,完成如此复杂而系统的工作该有多难。

神:艺术重器何以载“道”?

除了毫不收敛的“炫技”,“瓷母”还隐藏了哪些文化意蕴呢?

“瓷母”腹部的主题纹饰,为霁蓝釉描金开光粉彩吉祥图案,共十二个开光。其中六幅为“丹凤朝阳”“太平有象”“仙山琼阁”“博古九鼎”“三阳开泰”“吉庆有余”的写实图画。另六幅为锦地蟠螭图、灵芝图、如意图、蝙蝠图、“