用绣花功夫留住城市记忆(视线・城市更新)

北海公园东门附近一条胡同内,大红灯笼高挂,营造出喜庆节日氛围。 宋家儒摄(影像中国)

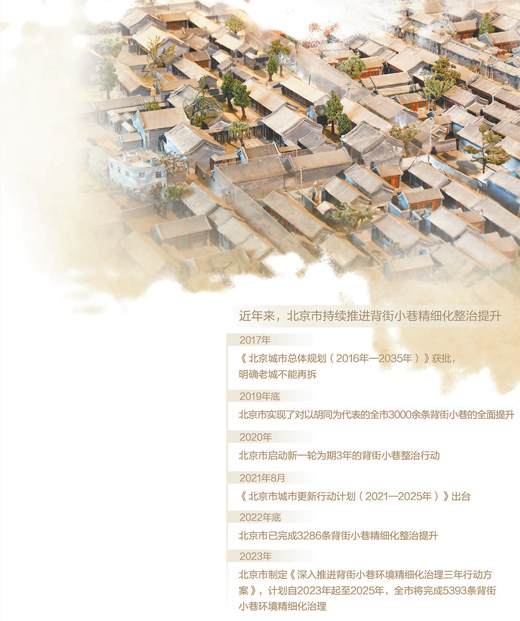

史家胡同博物馆展出的胡同沙盘。 苏卫忠摄(影像中国) 图表数据来源:北京市城管委

青云胡同23―29号院内部新旧材料共生的巷道。 夏 至摄(人民视觉)

改造后的烂缦胡同一角。 王士强摄(影像中国)

“大胡同三千六,小胡同如牛毛。”北京胡同历经数百年,是古都发展变迁的一个缩影。

近年来,北京市持续推进背街小巷精细化整治提升,下足绣花功夫:“架空线入地”让天际线美起来,“胡同不停车”让生活静下来,“厕所革命”让生活环境美起来。无论春夏还是秋冬,走在灰瓦青砖的胡同里,古韵与新貌相融共生,让人流连忘返。

历史文化是城市的灵魂。城市历史文化遗存是前人智慧的积淀,是城市内涵、品质、特色的重要标志。北京市把老城区改造提升同保护历史遗迹、保存历史文脉统一起来,从而更好地将历史文化和现代生活融为一体,让城市留住记忆,让人们记住乡愁。

――编 者

烂缦胡同

改造汇聚民意

老街焕然一新

烂缦胡同位于北京市西城区牛街街道法源寺历史文化街区,形成于明代,是街区中最主要的一条南北走向胡同。2018年6月,烂缦胡同改造工程启动,包括部分房屋腾退、市政基础设施完善、胡同景观提升、沿街立面整饬修缮、业态转型升级等。

平整洁净的石板路、颇具艺术风格的手绘涂鸦、设计精巧的花池……走进300多米长的烂缦胡同,随处都有引人驻足的景致,透着闲适与宁静。

胡同西侧,黄蓝相间的玻璃幕墙上写有现代诗《鸽子》,墙后,几只信鸽蹿蹦着,不时飞一圈,为静谧的胡同增添几分灵动。年近六旬的陈中义自打出生就住在烂缦胡同105号院,见证了胡同的变迁。2013年刚养鸽子那会儿,他用木板和铁丝做窝,盖着石棉瓦遮雨,十分简陋。

2018年,听说胡同启动改造提升,陈中义心里直嘀咕:“这鸽舍恐怕留不住了!”参与胡同改造的设计师让他吃了“定心丸”: 鸽子代表老北京文化,不但要继续养下去,还要把鸽子窝“全面升级”。不久,陈中义的30多只鸽子住进了由实木打造的“新家”,既宽敞又通透。

架空线入地、雨污分流、公厕改造……烂缦胡同的居民李景丽实实在在感受着胡同改造带来的好处:“公厕里装了排风、空调和供暖系统,还有专人打扫,比过去干净多了,大伙儿都夸赞。”

变化背后是许多新技术的应用。施工中,市政管道采用新型管道和检查井,井壁占用空间减少近2/3,施工速度提高10倍;路面两侧采用一体式线性排水槽,实现大雨不积水;胡同内架设3根5G智能灯杆,集安全监控、社区信息发布和WiFi于一体;使用光伏发电瓦,为街区景观照明提供清洁能源;院落内建成生态化粪池,改善居民生活环境。“改造后,大门装上了门禁、做饭也腾出了地方,供暖、下水、消防等诸多问题都得到了解决,胡同里的舒适度和安全感都有了保障。”居民卜世